摘要: 瓦西里·康定斯基《构造 VI》,布面油画,195×300cm,1913年19世纪后期,受到摄影术的冲击,西方绘画摹写自然的传统受到挑战。而音乐给这一时期的西方绘画带来了关于色彩与形式的启迪,引领其走向...

瓦西里·康定斯基《构造 VI》,布面油画,195×300cm,1913年

19世纪后期,受到摄影术的冲击,西方绘画摹写自然的传统受到挑战。而音乐给这一时期的西方绘画带来了关于色彩与形式的启迪,引领其走向了表现主义与抽象主义的道路。今天,时尚芭莎艺术试图透过几位当时著名艺术家的作品,来回顾这一时期绘画与音乐的美妙结合。

当绘画遇上音乐

所有艺术都是趋向音乐的状态。

——瓦尔特·佩特

汉斯·梅姆林《纳吉拉的圣玛丽亚祭坛画》,嵌板油画,165×230cm,1487-1490年

绘画与音乐的联系大约贯穿了人类文明。远在原始部落的祭祀仪式里,绘在洞窟石壁上的岩画便呼应着神秘的歌舞,成为人类文明最早关于艺术的记忆。

在绘画与音乐稍后的相遇里,音乐具象成乐器,成为绘画的忠实题材。贯穿不同的风格,从文艺复兴时期宗教绘画里的天使;到立体主义时期弹着曼陀林的少女,音乐化作乐器,成为视觉画面里关于听觉的通感。气氛在人物与乐器的互动中被渲染。画面内,音乐是背景,也是情绪的寄托。

卡拉瓦乔《鲁特琴演奏者》,布面油画,94×119cm,1596年

19世纪,音乐在所有艺术门类里确立了优先地位。相比于其它艺术门类,音乐是观念性的,其天然地将形式与内容紧密结合,声音兼为传递信息的工具与信息传递的结果。在音乐产生的刹那,其客观上便消失了,主观的表现力在其中被放大。另一方面,音乐又是结构性的,与数理紧密地结合着,表现出某种精确而和谐的美。

安东尼·华托《梅泽汀》(Mezzetin),布面油画,55.2×43.2cm,1717-1719年

反观绘画,伴随19世纪初摄影术的发明,物象在相机内被无差别地记录,西方绘画摹写自然的艺术传统似乎失去了意义。为了捍卫自身的独立性,西方绘画迫切需要寻找到新的艺术方向。

但丁·加百利《维罗尼卡·维罗尼斯》(Veronica veronese),布面油画,109×89cm,1872年

巴勃罗·毕加索《老的盲吉他手》,布面油画,121.3×82.5cm,1903年

这一时期,西方绘画试图从陌生地域的文化和其它艺术形式中寻求突破。日本浮世绘对这一时期西方绘画平面化发展的影响已被普遍强调,此外,音乐作为可资旁鉴的艺术体裁,也曾给予了其方向性的启迪。在表现性与结构性两个方面,音乐引领这一时期的西方绘画走上了表现主义与抽象主义的道路。

巴勃罗·毕加索《弹曼陀林的少女》,布面油画,100.3×73.6cm,1910年

德拉克洛瓦:融化的形体

绘画所激起的非常特殊的感情,是任何其它艺术所不能激起的。这种效果是由一定的色彩安排,明和暗的转换,也就是说,是由可以称之为画的音乐所创造出来的。

——德拉克洛瓦

德拉克洛瓦《但丁的帆船》,布面油画,189×241.5cm,1822年

在绘画体系内部,关于色彩与素描的争论跨越17世纪的鲁本斯与普桑,来到德拉克洛瓦与安格尔的面前。安格尔画面中的人物常有着雕塑般的质感,于他而言,素描是绘画的核心,而色彩仅起着装饰绘画的辅助作用。而德拉克洛瓦则用浓烈得近乎粗粝的色彩,抒泻着画面的情绪,展现着光与影的律动。

安格尔《荷马的礼赞》,布面油画,386×515cm,1827年

德拉克洛瓦《自由引导人民》,布面油画,260×325cm,1830年

无法否认色彩或素描任何一方对于绘画的重要作用,但在后世的视野中,对于素描的强调似乎难以将绘画带出摹仿自然的窠臼,而色彩在音乐的启迪下却牵引着绘画取得了新的发展。

安格尔《爱神维纳斯》,布面油画,163×92cm,1848年

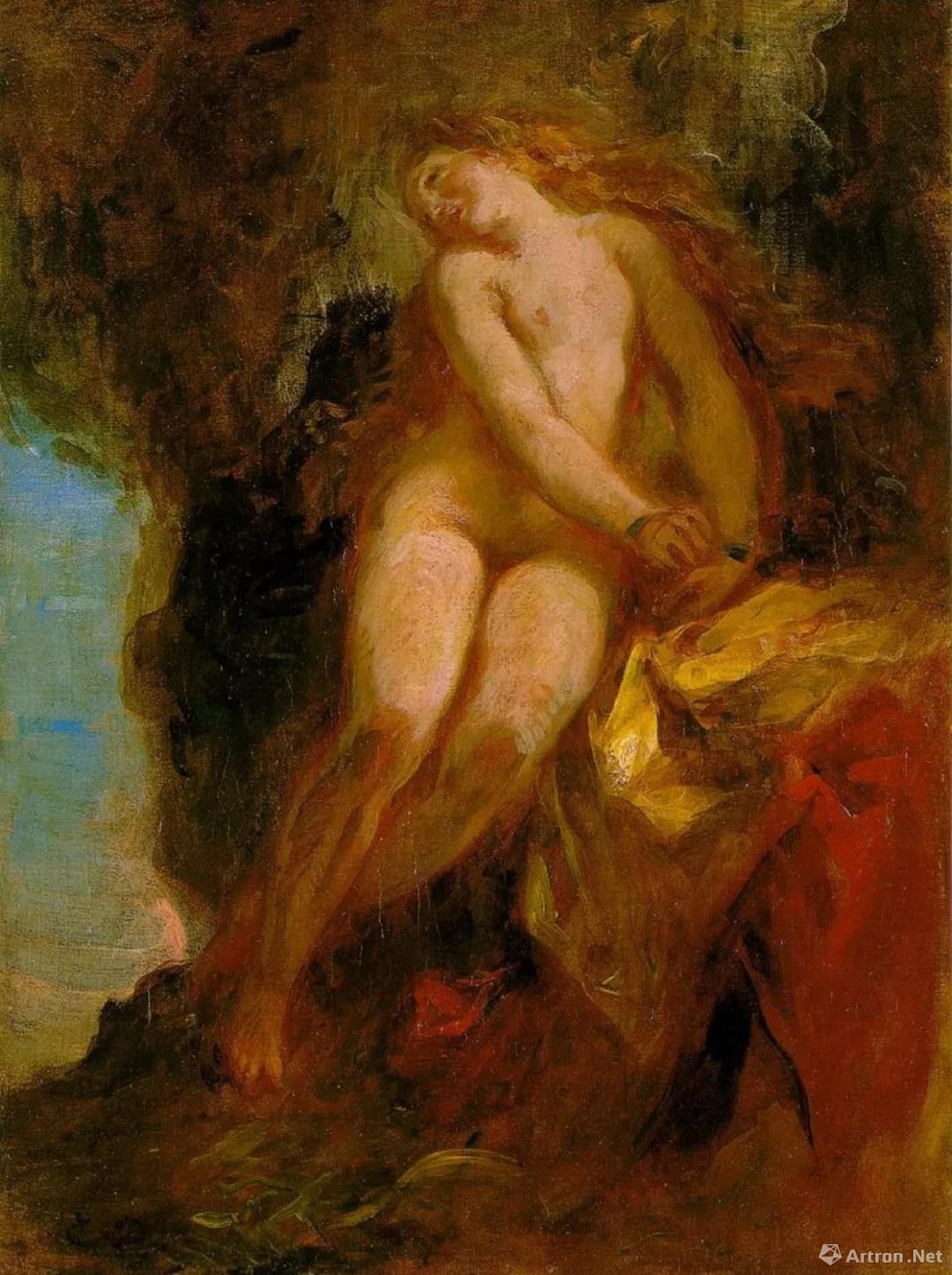

德拉克洛瓦《埃塞俄比亚的公主》,布面油画,32.5×24.8cm,1852年

在德拉克洛瓦的创作后期,笔触带有愈加强烈的音乐性,色彩仿佛音符一般独立而连续。在画面颤动的色彩中,形体近乎融化。而这一创作风格在稍后的印象主义时期被广泛承袭。

德拉克洛瓦《捕狮》, 布面油画,86×115cm,1854年

马蒂斯:色彩的和声

我不能奴隶般地抄袭自然,我必须解释自然,使它服从绘画的精神。我在所有色调中找到了它们的关系,这种关系必然会造成某种色彩的生动和声,就像一件音乐作品的和声那样。

——马蒂斯

马蒂斯《静物水果》,1896年

印象派从光的角度解放了色彩,色彩开始独立地表达绘画的情绪。但从某种层面上说,写实的传统仍在延续,色彩的音乐性仍未得到完全发挥。稍后的塞尚、高更与梵·高进一步将色彩的情感表现力放大;直至马蒂斯,绘画与音乐在表现性上的呼应达到了某种高峰。

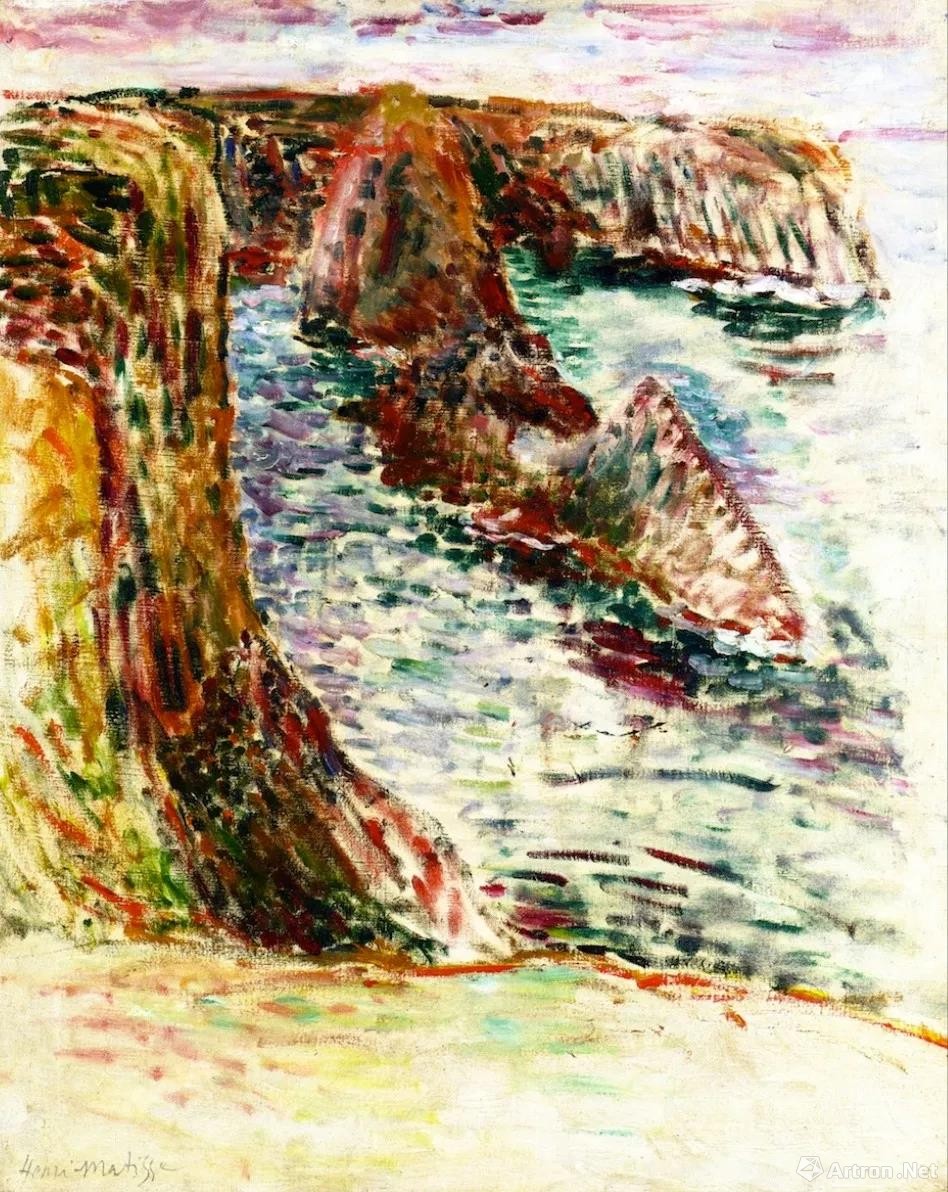

马蒂斯《美丽的岩石》(Rochers a Belle Île),1896年

马蒂斯《美丽的岩石》(Belle Île En Mer),1897年

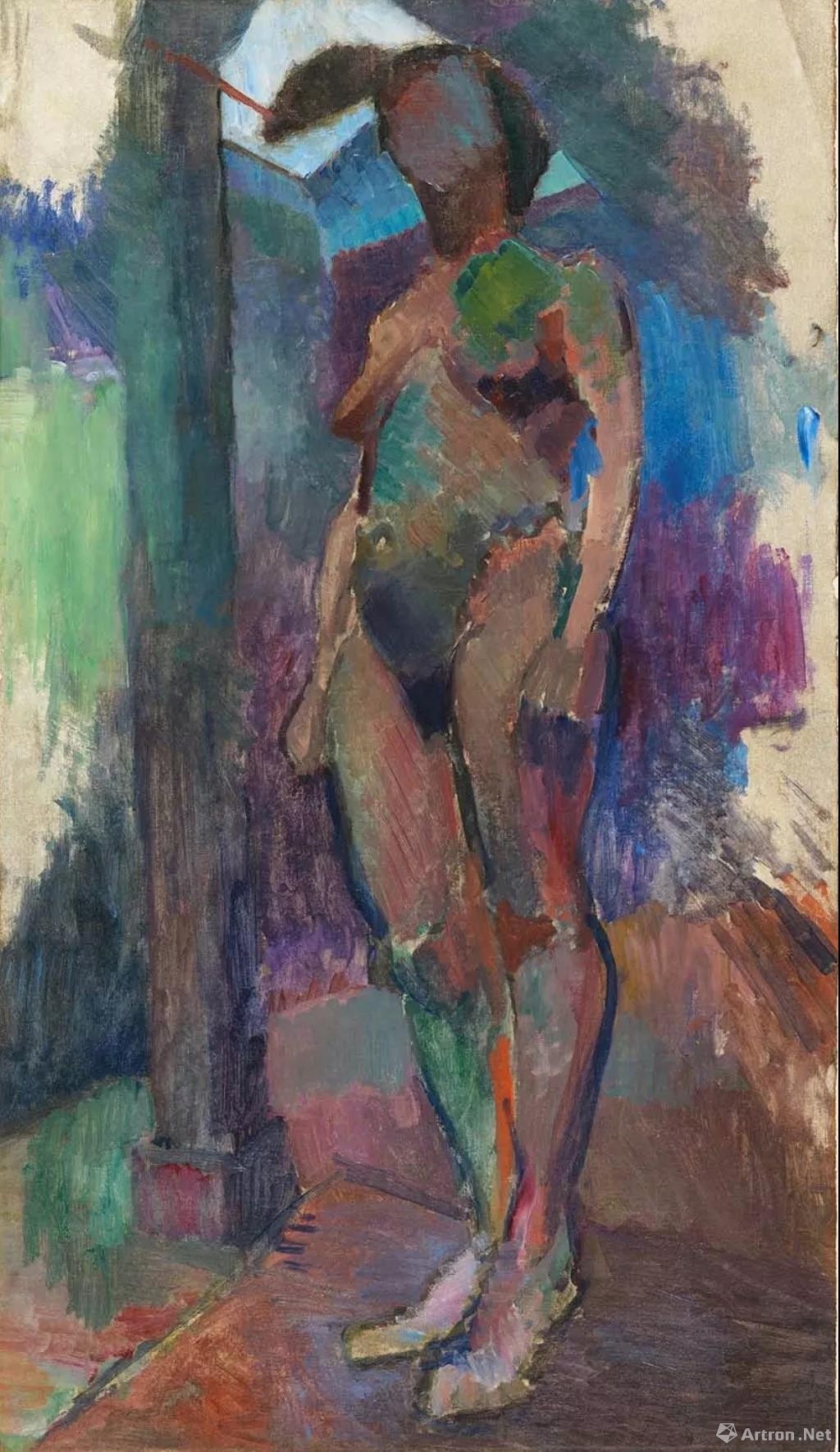

如果说色彩在古典时期主要是一种描绘手段,那么在马蒂斯的绘画中,色彩就已经独立成为画面的灵魂。色彩构造、驱动着画面,绘画的客观性被削弱,斑斓的色彩成为主观情绪的窗口。绘画在非物质性上向着音乐靠拢。

马蒂斯《科西嘉岛的风景》,1898年

马蒂斯在创作时经常使用的色彩不超过12种,而且都保持着亮丽的纯色,就像音乐家用有限的音符构成乐章。他意图用有限的色彩,通过对比和互补,构造出具有音乐感染力的画面。

马蒂斯《信仰的模特》,1901年

马蒂斯《带绿色条纹的马蒂斯夫人像》,布面油画,40.5×32.5cm,1905年

后人对作品《带绿色条纹的马蒂斯夫人像》中的绿色条纹颇有讨论,但无论从何种意义出发,色彩在此处成为主要的抽象语言,承载着画者想要传达的主旨。绘画不再是摹仿自然的绘画,而成为纯粹色彩的绘画,色彩的独立性得到了体现。

马蒂斯《音乐》,73.4×60.8cm,1907年

在直接与音乐相关的一组绘画里,马蒂斯采用了某种原始主义风格,在大胆而纯净的色块中透过色彩与音乐母题的结合,表现出对于生命起源与原始冲动的哲思。

马蒂斯《音乐》,布面油画,260×389cm,1910年

毕加索:形式的数理

音乐对于人的快乐在于,人可以在未察觉的情况下进行计算。

——莱布尼茨

音乐给予绘画的启迪除去关于色彩的表现力,还体现在对于绘画结构性与数理性的认知,并由此开启了以抽象主义为代表的理性之路。

修拉《大碗岛的星期天》,布面油画,207.5×308cm,1884-1886年

与同一时期注重色彩表现力的艺术家不同,修拉更关注于色彩的结构性。他将色彩凝缩成并列的色点,运用色彩的音阶,像作曲家测算节奏与节拍一般,对色彩进行着细微的调配与组合。这也开启了音乐与绘画关系的另一支脉,即关于绘画的结构性与数理性,这在以毕加索为代表的立体主义时期得到了充分发展。

巴勃罗·毕加索《女性的乳房》,布面油画,1907年

面对色彩的诱惑,毕加索表现得相当节制,他试图在探索绘画表达的另一条路径,即破坏绘画在二维空间内所营造的关于三维空间的错觉,使绘画向平面化发展。

巴勃罗·毕加索《静物与杯子》,1909年

从色彩到形式,毕加索不再满足于纯粹色彩情感的表达,而希望通过对结构形式的理性分析实现绘画的突破。于是,在其绘画中,视觉上所呈现的画面似乎已不那么重要,核心让位于形式分析的过程。绘画的意义属性进一步强化,仿佛转瞬即逝的音乐,观者在画面中能够捕捉的,似乎也只留下画者审视形式那一刻的思考。

巴勃罗·毕加索《椅子上穿衬衫的女性》,1913年

康定斯基:绘画与音乐的通感

他(一个画家)自然地要将音乐的方法用于自己的艺术。结果便产生了绘画的韵律、数学的与抽象的结构、色彩的复调,赋予色彩以运动的现代愿望。

——康定斯基《论艺术的精神》

瓦西里·康定斯基《圣劳德公园与骑士》,布面油画,1906年

瓦西里·康定斯基《构造 VII》,布面油画,200×300cm,1913年

色彩的表现与形式的结构在康定斯基处似乎达成了某种和谐的统一,绘画的音乐性流淌在斑斓的色彩与抽象的形式间。康定斯基自述有绘画与音乐的通觉,大约在他的作品里,每一处色彩与形式的组合便是一段可以奏响的旋律,每一处笔触的跹跃便是乐曲流动时的停顿与呼吸。

瓦西里·康定斯基《小世界 IV》,33.7×28.9cm,1922年

瓦西里·康定斯基《构造 VIII》,布面油画,140×201cm,1923年

相比于早年的绚烂,在康定斯基后期的作品里,形式趋于精练,色彩趋于简素,仿佛辉煌的高潮渐变为抒情的行进,有时也生发出谐谑的童趣。

瓦西里·康定斯基《玫瑰的组合》(Compensation rose),布面油画,96×106cm,1933年

瓦西里·康定斯基《构成》,布面油画,20.5×27cm,1944年

至此,在19世纪末、20世纪初的节点上,绘画经由音乐的启迪,挣脱了摹仿自然的桎梏,发掘到更多的艺术可能。而绘画作为视觉的审美,音乐作为听觉的审美,两者关于感官的差异也在稍后兴起的电影体裁里得到了突破与发展。

大约绘画与音乐的根本关联,便在于其共同追求着调动人所有的感官,来尽可能地感知、定义、创造美的可能。

请扫描新闻二维码

12月21日—24日,“第十四届佛山艺术博览会”在...详细